| パトリシア・ハイスミス 作家略歴&作品感想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 作家名 | パトリシア・ハイスミス(Patricia・Highsmith) | |

| 生年月日 | 1921年 | |

| 没年月日 | 1995年 スイス。白血病で病没 | |

| 生誕地 | アメリカ テキサス州 | |

| 処女作 | 見知らぬ乗客 | |

| デビュー年 | 1941年 |

|

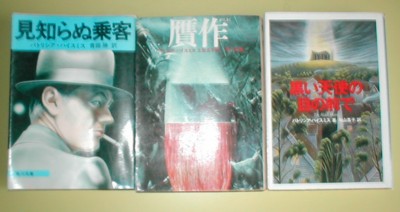

←左側二冊は旧角川文庫の装丁。 右端の一冊は新しい扶桑社文庫の装丁。 |

| 見知らぬ乗客 (STRANGERS ON A TRAIN) |

角川文庫 | 文庫初版:1972年3月1日 |

| あらすじ | 新進建築家ガイは、妻と離婚するため故郷へ向かう列車の中で一人の青年と出会う。チャールスと名乗る男は、富豪の息子で、父を偏執的に嫌悪していた。狂気じみたように父を語る彼に、ガイはふと、妻とのトラブルに悩んでいると打ち明ける。彼の妻ミリアムは、他人の子供を身ごもりながら、離婚に応じようとしない、と。ガイに同情したチャールスは、驚くべき計画を持ちかける。彼がガイの妻を殺すかわりに、ガイに自分の父を殺してくれと言うのだ…。特殊な状況に置かれた人間たちの心理と行動を綿密に描き出した、ハイスミスの処女長編。

|

|

| 感想 | これが処女作とは思えないくらい秀作だ。パトリシア・ハイスミス自身がこの作品を純文学のつもりで書いたと言うだけあってミステリーというよりはエンタメ作品、文学作品という印象。アメリカで全く受けなかったそうだがなるほどという感じ。 売り出し中の建築家ガイ・ヘインズが偶然、列車内でチャールス・アンソニー・ブルーノに出会ってしまう事から不幸が始まる。ガイは行きずりの見知らぬ男だからと言う気安さから『自分は妻と別居中で、妻はよその男の子を身ごもっているのに自分との離婚には応じない』とつい漏らしてしまう。ガイを気に入ったチャールスは交換殺人を持ち掛けるが断られる。しかし、自分の計画は100%巧く行くと自信のあるチャールスはガイの妻を勝手に絞殺してしまう。そしてガイに迫るのだ。『次は君の番だよ』と。ここから、気が弱い真面目な青年ガイがチャールスの執拗な追い込みに負けて殺人者への階段を登っていく過程が執拗に描かれているのだがハイスミスはこのプロットと結末を計算ずくで著したのだろうと思うほどよく出来ている。この当時に交換殺人を思いつく事も脅威だが、心理描写の巧みさが処女作からだったとは更に驚きだ。チャールスの人物像も今の時代なら抵抗無く読めるが、この当時にストーカー的な人物像を作り上げたハイスミスはやっぱり凄い。(チャールスはハイスミス ワールドの住人らしい人物なのだ)頭が壊れていくチャールスと心が壊れていくガイの描写が巧いのだよね。この作品はミステリを嫌いだという方にこそお勧めしたい。 本作を原作にしてアルフレッド・ヒッチコックが映画化している。内容も結末部分も大きく原作と違うのだが、これはこれで秀作。なんと脚色はレイモンド・チャンドラーが行っているんだよね。まず原作を読んでから映画をみると違いが分かって面白いよ。 |

|

| リプリー | 河出書房文庫 | 初版:1993年8月4日 |

| あらすじ | 息子を呼び戻して欲しいという、富豪グリーンリーフの頼みを引き受け、トム・リプリーはイタリアへ旅立った。息子のディッキーに羨望と友情の相半ばする感情を抱きながら、トムはまばゆい地中海の陽の光の中で完全犯罪を計画する。(1955年発表作品) |

|

| 感想 | ハイスミス作品を読んだ後の感想は、一言で言い表せない。 どっちかというと嫌いな作風・・・でも又、手に取ってしまう。この相反する感情は自分でも理解不能だ。 計画性なんて微塵もない主人公トム・リプリー。 他人の人生を欲しいと思い殺人を犯すトムは、演技力とツキだけで、何とか周りの追求をかわそうとする。行き当たりばったりで窮地をしのぐトムに、嫌悪感を抱きつつも感情移入してしまい、一緒にドキドキ。この人の作品を読んでいるとなぜか”不安感””焦燥感”を抱いてしまう。 人が持つ”悪意”をこれでもかと見せ付けられるためだろうか。見てはいけないものを垣間見たような気持ちになる。 富豪の息子を殺すだけではなく、彼になりきっていくトムの異常性を執拗に描く作者。ハイスミス作品には道徳心(モラル)、正義心、性善説などというものは、存在しない。 この作品は「太陽がいっぱい」「リプリー」の題名で映画化もされている。映画の結末をご存知の方にこそお薦めしたい作品だ。結末が違うので・・・。 |

|

| 殺人者の烙印(慈悲の猶予) | 創元推理文庫 | 初版:1986年6月27日 |

| あらすじ | 妻が家を出て行った日の翌朝、売れない作家のシドニーはかねてからの空想を実行に移した。丸めた古絨緞に妻の死体をくるんだつもりになって、森の奥に埋めてくるのだ。妻への鬱積した敵意の解消のため、あるいは作家としての好奇心からの、ちょっとしたいたずらのはずだった。だが、妻の失踪に周囲は疑いの目をシドニーに向け始める。 屈折した心の綾を描き出すハイスミスならではの心理サスペンス作品。 | |

| 感想 | この作品は早川書房などで”慈悲の猶予”なる題名で出版されていたものが改題、改訳されたものだ。 いつも、『妻を殺したい。どんな方法が良いだろうか?』と空想していた男が、妻の家出を切っ掛けにシュミレーションしてみる事から物語は始まる。 執筆中の作品にリアルさを出す為に、そして好奇心から行った行動が恐ろしい結果になる。警察に目を付けられ、友人には疑われ新聞にも掲載され、まるで殺人者扱いだ。 主人公といっしょにじわじわと湧き上がる恐怖に身悶えする。 この作品は1965年に発表されたものなのだが(原題・A Suspension of Mercy)今読んでも全く古臭さを感じない。 逆に今だからこそ扱われる材だとさえ思う。とにかく読んでみて下さい。 | |

| 水の墓碑銘 (Deep Water) 2004.11.14読了 |

河出文庫 | 初版1991年10月 4日 |

| あらすじ | 父親の代から資産家で、趣味として印刷所を営む物静かで実直な夫、ヴィクター。一方、美しく奔放な妻、メリンダは、彼とのあいだに娘までもうけながら、次々と新しい男友達を家に誘い込む。やがて、二人のわずかな関係の軋みから首をもたげる狂気と突発的に犯される殺人。郊外の閑静で小さな町を舞台に、現代人が、かかえこまざるを得ない分裂症的な病理を、一人の男の心理と行動を通して、イメージ豊かに、また冷徹に描き出した、ハイスミスの傑作長編。(版元あらすじより)

|

|

| 感想 | もう、とにかく読むのが苦しい作品です。ですがハイスミスらしい作品で読後の満足度は高いです。 この作品はミステリでもサスペンスでも無い普通小説と言えるだろうと思います。 主人公のヴィクは普通の善良な男。その妻メリンダは男遊びの激しい女。この妻が次から次へと男を作り家に招待する(連れ込む)のですが主人公ヴィクはひたすら耐えるのですよね。耐えて耐えて妻の不貞を見て見ぬ振りをし、何とか町の噂に上らぬよう努力を続ける。で、このヴィクが耐えている様子やメリンダの奔放振りが延々と記されているのが読んでいて苦しいのですよ。で、偶然にメリンダの彼氏と二人きりになった時、ヴィクは殺人を犯してしまうのですがこの殺人は事故として処理されてしまい・・・というお話です。 サイコパス(精神病質者)を扱う作家は他にも多いけど、普通の人がどうしようもない状態に追い込まれ、ついに犯罪者になって行くところを描くという意味ではハイスミスに似た作家はいないと思います。彼女はなぜ、これほどまで執拗に『人間が抱く闇』を描くのだろうかといつも不思議になるほどです。 訳者の柿沼瑛子さんが後書きで面白い事を書いていらっしゃいます。『パトリシア・ハイスミスは何となく読者の感情移入を許さないような所がある。(中略)だが感情移入を許さないからこそ読者には無責任に相手を眺めていることが出来るという奇妙な快感が与えられる。読者は、あれは自分達の事ではないという絶対的安心感の元に、主人公に感情移入することなく「まぁ、いやねぇ」と楽しめる』と書いてあるんですよね。この方はハイスミスの作品が苦手だったらしいのですが頷けます。私はいつもハイスミスを読む時は感情移入して読んでいるのですよね。だから読んでいて苦しいワケです。感情移入して読むからこそハイスミスの描く狂気が恐ろしいのですよね。いつか自分も罪を犯す日が来るかもしれないと思ってしまうのです。何が言いたいのか分からなくなって来たけど同じ作家を読むのでも読み方が違う人がいるというのが面白かったワケです。 ハイスミスが描くこの狂気は万人受けしないのだろうなぁとはいつも思うんですがね。 余談・・・ガラスの独房を読まれて面白いと思われた方にお勧め作品です。 |

|

| ガラスの独房 (THE GLASS CELL) |

扶桑社ミステリー文庫 | 初版1996年12月30日 |

| あらすじ | 建築技師フィリップ・カーターはごく普通の男だったが、無実の罪で投獄されていた。教育委員会から依頼された学校建築の資金を横領したというのだ。刑務所―そこは六千人の男たちが生活する隔絶した別世界だった。彼は看守に虐待され、囚人とトラブルを起こし、医師によってモルヒネ中毒にされ、独自の世界観を持つようになる。出獄したカーターに、彼の弁護士サリヴァンと妻ヘーゼルが不倫をしているとささやく男が近づき、カーターの心は大きく転回していく…。

|

|

| 感想 | ハイスミス作品の中でも特にお気に入りの作品だ。1964年に発表された作品なのだが今読んでも古臭さは全く感じない秀作。パトリシア・ハイスミスはミステリを書こうとしていたんじゃないのだろうなと何時も思うのだが、本作品はその典型とも言える作品だろう。 主人公は不器用で要領が悪いお人良しのフィリップ・カーター。愛する妻と子供を持つ平凡な男だ。彼は会社の同僚が起こした資金横領事件の片棒を担いだと疑われ刑務所に収監されている。小説の前半から半ばまではカーターが刑務所で変わっていく様が執拗に描かれている。刑務官に虐待を受けたり、刑務所内で起こった暴動により友人を殺されたりしてカーターは少しづつ正気を無くしていく。その間に愛する妻は自分の弁護士と怪しい関係になっていくのだが檻の中の彼には打つ手は無い。そうこうする内に刑期は終わりシャバに出るのだが彼を待ち受けているのは世間の冷たい風と妻の不貞疑惑・・・というストーリーだ。あらすじを書くとなんともつまらない作品に見えるがパトリシア・ハイスミスの手に掛かると秀作に変身してしまうのだから不思議だ。何処にでも居る男が誰でも陥りそうな苦境に立ち、ついには殺人さえもあっさりとこなせる様になっていくのだが淡々と進む物語に読む方が苦しくなるほどだ。 この作品にはハイスミスの描くハイスミス ワールドの住人たち(異常性格者)は出て来ない。なのでミステリやサスペンスを求めている方には合わない作品かもしれない。 この作品は愛猫スパイダーに捧げられたのだそうだ。ハイスミスは晩年、山の中で数匹の猫と暮らしていたそうなのだが犬じゃなくて猫派というのに頷ける。 |

|

| 扉の向こう側 (People who knock on the door) 2004.11.15読了 |

扶桑社文庫 | 初版1992年1月28日 |

| あらすじ | 17歳のアーサーはアメリカ中西部の小都市に住む高校生。家族は保険外交員の父、やさしい母、多少神経質な弟の四人。事の発端は弟が高熱を出し生死の堺をさまよったことによる。父は自分の祈りが通じ息子の命を助けたと思い込み、その日以来家族に対してもクリスチャンとしての生活を強要。家庭内の雰囲気は次第に悪くなる。そんなとき、アーサーのガールフレンド・マギーの妊娠が発覚。家族は彼女の中絶に理解を示すが、アーサーの父は神の意志に反する行為と批難する。

|

|

| 感想 | ハイスミスの晩年の作品です。この作品もサスペンスやミステリというよりは普通小説もしくは純文学に近いような気がします。 17才の少年が主人公ですが描かれているのは宗教についてが中心でしょうか。といってもハイスミスは宗教については否定する事も肯定する事も無く、ただ淡々と描いているだけなのですがその所為か考えさせられました。 それについ先日、アメリカ大統領選挙におけるキリスト教徒の怪について日記に書いたのですがその内容と、この『扉の向こう側』で描かれている内容があまりにマッチしているのでアメリカ本国で生まれた方でもこんな風に考えるのかとちょっと驚きました。 主人公アーサーの弟が死に掛けたのですが弟は奇跡的に快復します。その快復は『まさに神のお陰だ』と言う父親は宗教にのめり込みます。主人公とその母は傍観しているのですが、幼い弟は父の言うなりで感化されていき事件へと発展する・・・というストーリーです。平凡だった家庭が宗教に因って徐々に崩壊し、破局へと向かって行くのですが、読んでいてハイスミスにしては柔らかだなという印象を受けました。かなり高齢になってからの作品らしいので作風も変わっているのかもですね。 しかし幾ら晩年に書いたとはいえ、キリスト教徒についてあるがままに書くのは勇気が要ったでしょうね。作中に『キリスト教徒は収入の一割を教会に寄付する』なんていう記述があって眼がまん丸になりました。 本作は普段のハイスミス作品より読み易いのでハイスミスを読んだ事の無い方やミステリを読まれない方にお勧めです。 ちなみに原題のPeople who knock on the door(ドアをノックする人々)は、聖書やパンフレットを持って各家庭を廻り布教して歩く人々の事だそうです。 |

|